СВЯТОЙ АНТИФАШИСТ

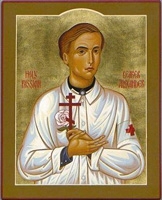

Святой Александр

Святой Александр 5 февраля 2012 г., в день Собора новомучеников и исповедников Российских, в Мюнхене состоялось прославление в лике святых Александра Шмореля. Он был одним из активистов антифашистской организации «Белая роза» и за свою деятельность был казнен гитлеровцами 13 июля 1943 года.

Листовки с цитатами из классиков

Александр Шморель – русский по матери, немец по отцу, православный по вере – как личную трагедию переживал тот факт, что народы этих стран уничтожают друг друга. Его дед по матери был православным священником. Во время гражданской войны семья бежала в Баварию, в Мюнхен, – тогда Александру было два года. Здесь он вырос, поступил в университет. В университете встретил друзей, с которыми читал и обсуждал книги религиозно-философского содержания. Круг единомышленников постоянно расширялся. Одним из них становится профессор Курт Хубер, известный своими критическими высказываниями в адрес режима. В своем кругу молодые люди находят отдушину от угнетающей атмосферы войны и диктатуры, но вместе с тем растёт чувство необходимости действовать против внешнего разрушения страны и внутреннего разложения людей, искалеченности ума и совести. Весной 1942 года Ганс Шоль находит в своём почтовом ящике листовку с проповедью католического епископа Мюнстерского фон Галена, открыто выступающего против нацистов. Так рождается идея именно листовками призывать людей к сопротивлению.

Почему «Белая роза» стала символом группы? В дневниковых записях молодых людей, основавших движение, этому нет четкого объяснения. До сих пор строятся догадки: или на это их натолкнул роман Достоевского «Братья Карамазовы», где на гроб Илюшечки была положена белая роза –символ возрождения и вечной жизни. Нельзя исключить и «Божественную комедию» Данте. «Небесная роза» Данте уже стала однажды символом молодежной группы Bundisch Jugend в начале тридцатых годов. Членом этой группы был и Ганс Шоль, вплоть до 1933 года, когда пришедшие к власти национал-социалисты её запретили.

За очень короткий срок с весны 1942 года члены «Белой розы» нашли помощников и единомышленников как в студенческой среде, так и среди профессуры. Были написаны и распространены десятки тысяч листовок по всей Германии.

Содержание и стиль листовок «Белой розы» были необычны. В них, конечно, встречались слова «Свобода! Долой Гитлера! Гитлер – массовый убийца!», но в основном тексты изобиловали выдержками из классиков – Аристотеля, Гете, а также текстов Священного Писания. Задача состояла в том, чтобы немецкая интеллигенция осознала положение, в котором пребывает Германия, поняла, какую опасность гитлеровский режим несёт миру. Это была попытка разбудить сознание, воззвать к совести.

Первый текст листовки «Белой розы» с цитатами из немецкого поэта XIX века Готфрида Келлера звучал так: «Опустевшая земля проросла бурьяном, народ пребывает в состоянии позора, преступники торжествуют. Слишком поздно мы вспомнили утраченные истины: все добрые люди рассеялись, а имя злым легион».

«Горе постигло дома русских, польских, немецких крестьян, некому утешить плачущих матерей. Гитлер отнял у них самое дорогое, подверг их детей абсурдной смерти и продолжает нагло их обманывать. Каждое слово, произносимое Гитлером, есть ложь. Когда он говорит “мир” – он думает о войне. Когда, богохульствуя, он ссылается на Всемогущего, он думает о силах зла, о падшем ангеле и о сатане. Его рот есть зловонная адова пасть, его мощь обращена на погибель».

Листовки «Белой розы» перепечатывают на машинке, рассылают наугад, бросают в почтовые ящики, но уже следующие, размноженные на ротаторах, члены «Белой розы» Александр, Ганс и Вилли в чемоданах развозят по всей Германии. Вскоре к ним присоединяется сестра Ганса Софи. Поступив в Мюнхенский университет, она быстро осваивается в кругу друзей своего брата и становится одним из самых активных членов «Белой розы». 27 июля 1942 года она пишет подруге: «Ганс на прошлой неделе попал на Восточный фронт, в Россию со всеми остальными, которые в течение прошедших недель и месяцев стали мне друзьями».

«...Я ВЕРНУСЬ В РОССИЮ»

Летом 1942 года в деятельности «Белой розы» наступает пауза: её организаторы Ганс Шоль и Александр Шморель как студенты-медики посланы на Восточный (русский) фронт. Они оказались в Гжатске, в медбатальоне, где работали санитарами. В письмах с фронта Александр старался рассказать своему отцу, что он видит и как воспринимает Россию: «Сегодня мы с Гансом были в церкви. Нас окружала толпа молящихся стариков, женщин и детей. Как они молились! Как пели! Удивительно, что за все годы страшной богоборческой власти у этого народа осталась вера. Её не смогли убить ни репрессии, ни лагеря. Когда кончится война, я вернусь в Россию…»

«Господь, Создатель наш! Ты сотворил не только прекрасный мир, но и человечество, но сейчас я вижу, как это человечество ужасно, оно разрушает не только Твое создание, но и уничтожает себя. Мой пессимизм усиливается, я бы хотел освободиться от этого, потому что жить с этим греховно. Немцы – конченая нация… Помоги нам, Господи, и защити детей Твоих! – молился Ганс на страницах своего дневника. – Я в России, мы с Александром работаем с утра до ночи. Хороним, перевязываем раненых, ездим по селам, где очень много инфекционных больных. Моя душа страдает, я больше не думаю о прекрасном искусстве, Достоевском и Генделе… Я окружен красивейшей природой, березы в своем предсмертном, траурном уборе из прозрачной золотой листвы трепещут на холодном ветру, но вот-вот их прихватит морозом, и листья опадут… но воспоминание о красоте останется в нас навсегда. Что останется от нас? Я заметил, что личность, не только у нас, но и здесь, в России, стирается, превращается в чистый гладкий лист».

Смертники

После трехмесячного пребывания на фронте Александр и Ганс возвращаются в Мюнхен. «Белая роза» устанавливает контакты с подпольными организациями в других городах Германии. Поражение вермахта под Сталинградом удвоило силы европейского Сопротивления, и члены «Белой розы» стали продумывать политическую концепцию свободной Германии. Казалось, что победа близка! Но 18 февраля 1943 года в то время, когда очередные листовки были разбросаны по всему Мюнхенскому университету, здание оцепляют солдаты, молодых людей арестовывают, увозят в тюрьму, и уже на следующий день их судит чрезвычайный суд вермахта, занимавшийся делами о государственной измене, шпионаже и других политических преступлениях.

«Мои любимые родители! – пишет в день объявления приговора Ганс. – Я полон сил и спокойствия. Приму ещё Святые Тайны и блаженно отойду. Дам еще прочитать себе 90-й псалом. Благодарю вас, что вы мне подарили столь богатую жизнь…»

Из камеры смертников за одиннадцать дней до казни Александр пишет своей сестре: «…Господи, слава Тебе! Мы никого не выдали. Возблагодарим Господа за силы, которые он нам дает в борьбе с сатаной. Пусть мы погибнем, но зато у многих немцев откроются, наконец, глаза.

… Ты, вероятно, удивишься, если я напишу тебе, что внутренне я становлюсь с каждым днём всё спокойнее, даже радостнее и веселее, что моё настроение в основном лучше, чем оно было раньше, на свободе! Откуда это? Я хочу сейчас рассказать тебе обо всём: всё это страшное «несчастье» было необходимо, чтобы наставить меня на правильный путь – и потому, на самом деле, оно вовсе не было несчастьем. Я радуюсь всему и благодарю Бога за то, что мне было это дано – понять указание перста Господня и через это выйти на правильный путь. Что знал я до сих пор о вере, о настоящей, глубокой вере, об истине, последней и единственной, о Боге? Очень мало! Сейчас, однако, я дозрел до того, что даже в моем теперешнем положении я весел, спокоен и обнадёжен – будь что будет. Я надеюсь, что вы также прошли схожий путь и что вы со мной вместе, после глубокой боли разлуки, пришли к тому состоянию, чтобы за всё возблагодарить Господа. Все это несчастье было необходимо, чтобы открыть мне глаза — но и не только мне, но и всем нам, всем тем, кого оно постигло, – в том числе и нашей семье».

«Милая Нелли! Раньше, чем мы все думали, мне было суждено бросить земную жизнь. Мы с Ваней и другими ребятами работали против немецкого правительства, нас поймали и приговорили к смерти. Пишу из тюрьмы. Часто, часто я вспоминаю Гжатск! И почему я тогда не остался в России?! Но всё это воля Божья. В загробной, вечной жизни мы опять встретимся!

Прощай, милая Нелли! И помолись за меня!

Твой Саша. Все за Россию!!!»

В одном из последних текстов «Белой розы» приводятся слова поэта XIX века Новалиса, которые и сегодня звучат пророчески: «В Европе будет продолжать литься кровь, пока нации не осознают своего собственного безумия, пока народы не вернутся к своим древним алтарям, мирному труду и не восславят мира на недавних полях битв. Религия и только религия может помочь проснуться европейскому сознанию и стать гарантом прав народов. И только тогда на наших землях воссияет новым светом христианство, и именно оно принесёт нам мир».

22 февраля 1943 года Ганс и Софи Шоль и Кристоф Пробс были гильотинированы. Александр Шморель и профессор Курт Хубер были арестованы чуть позже и казнены 13 июля. Александр Шморель канонизирован в Германии Русской Зарубежной Церковью.

БЛАЖЕННЫЙ НОВОМУЧЕНИК

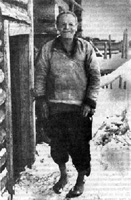

Блаженный Максим

Блаженный Максим Максим Иванович Румянцев родился в середине пятидесятых годов XIX столетия в деревне Вандышки Кинешемского уезда Костромской губернии в крестьянской семье. Родители его умерли, когда Максиму едва минуло десять лет, и он поселился в доме брата Егора, где прожил до пятнадцати лет, а затем ушёл странствовать. Где и как подвизался Максим – неизвестно, но вернувшись почти через тридцать лет на родину, он знал службу церковную наизусть, хотя оставался неграмотен; во время странствий он принял подвиг юродства, который не оставлял до самой кончины.

В родной деревне Максим Иванович жил то у брата в баньке, то у благочестивых семейств, а то где придётся.

Ходил святой круглый год босиком и в одних и тех же, надетых одна на другую, рубахах. Если кто-нибудь дарил ему сапоги, то он совал в них бумагу, чтобы неудобно было ходить, а потом всё равно отдавал. В бане никогда не мылся.

Однажды священник Николай Житников, с которым блаженный дружил, уговорил его попариться. Максим Иванович ушёл в баню и исчез. «Что же это он так долго? Куда это он пропал?» – недоумевал батюшка. Вошёл он в баню и видит: сидит Максим Иванович на полке красный, как свекла, во всех своих рубахах. «Да что же ты в одежде сидишь?» «Так ты же мне сам велел париться, а не мыться», – улыбаясь, ответил блаженный.

В деревне многие, особенно поначалу, смеялись над ним, а мальчишки, бывало, пускали в него камни. Но благодушно всё это переносил блаженный, помня, что все подвизающиеся за Христа гонимы будут.

К тому времени, когда он поселился в деревне после многолетнего подвига странничества и юродства, он достиг берегов блаженного бесстрастия, и Господь начал открывать ему Свою благую волю о других людях.

* * *

Уныние и грусть овладели Андреем Груздевым, когда пришла ему пора идти на войну 1914 года. «Прощай, Максим Иванович, может, не вернусь». «До свидания, сладкий барин», – ответил блаженный. Многими чудесами засвидетельствовал Господь блаженного, так что не осталось у Андрея сомнения: он вернётся живым. И вернулся.

Дочь его, Веру Груздеву, Максим Иванович называл Христовой невестой. «Верно, ты, Вера, замуж не выйдешь», – говорила ей мать. И действительно, она осталась девицей.

Младшей дочери Груздевых Максим Иванович, когда та была девочкой, частенько говорил: «Николай, давай закурим. Николай, давай закурим». А то возьмёт да вдруг начнёт бегать, приговаривая: «За мной кто-то бежит. Я спрячусь в сарай, за мной кто-то бежит. Спрячусь под стол».

Объяснилось всё через много лет, когда она вышла замуж за Николая, и тот, когда бывал пьян, преследовал её, так что она не знала, куда укрыться.

Максим Иванович никогда не говорил человеку прямо, а всегда как бы о себе. Пришёл как-то к нему священник Григорий Аверин, и блаженный заявил: «Вот Максима Ивановича скоро заберут. Скоро заберут – да это ничего. Умрёт Максим, и прилетит соловей, но не сядет на могилку и не пропоёт». Вскоре о. Григорий был арестован и в лагере расстрелян.

Если и говорил блаженный о событиях прямо, то лишь тогда, когда иначе было нельзя.

Как-то сидел Петр Кочерин со своими друзьями на завалинке. И Максим Иванович тут же. Вдруг посреди разговора блаженный говорит: «Вот, дымок пошёл». Но никто не обратил на это внимания. Максим Иванович через некоторое время настойчивее произнёс: «Дымит. Дымит». Но опять никто его слова не услышал, и тогда Максим уже в голос закричал: «Да пожар же!» Тут все вскочили. Забежали за дом. И точно. Там полыхало гумно.

Обмануть или скрыть что-нибудь от Максима Ивановича было невозможно. Однажды, хозяйка дома ради своей болезни и семейных нужд взяла у него из мешка, который он хранил на печи, сухарей. «Я немного возьму, не узнает Максим», – решила она.

Но святой, как вошёл в избу, схватился за голову и закричал: «Заворовали! Заворовали! Житья у вас нет. Заворовали!» Пришлось ей всё рассказать.

Однажды пришла к Максиму Ольга Добрецова, с нею женщина передала для блаженного сверток. Ольга отдала Максиму Ивановичу два свертка и не стала говорить, какой от кого, посчитав это неважным. Но иначе на это посмотрел блаженный. «Это – твоё, – сказал он, – а это с тобой передали». «Прости меня, Максим Иванович», – встрепенулась Ольга. «Прости, прости... Хорошо ещё, что ты созналась, а то соврут и не сознаются».

В другой раз, когда она собралась уходить, он сказал: «Ты оставайся, а то люди злые...» Не послушалась она. Нужно было идти глухим местом. И видит Ольга – стоят мужики и ни за что её не пропустят. Бросилась она бежать. Мужики – за ней. Она бежит изо всех сил, а они нагоняют, и всё отчетливей их топот, уже прямо за спиной. И взмолилась Ольга блаженному Максиму о помощи. И слышит – стих звук погони, перестали её преследовать. Едва живой от страха добралась она до общежития.

Однажды, когда блаженный жил у Груздевых, он начал с самого утра петь заупокойные стихиры и пел их почти весь день. Хозяйка слушала, думая, когда же он кончит, и, наконец, спросила: «Что ты все заупокойные стихиры поёшь?»

Ничего не ответил Максим, продолжая петь, а через некоторое время сказал:

«Ну, теперь всё. Отпето. Опускайте в могилу». Вскоре приехали из Кинешемского Успенского монастыря и сказали, что там умерла монахиня.

Как-то ещё до начала гонений блаженный, проходя мимо местного монастыря, сказал: «Подушки-то, подушки какие! Разве это монахини? Всё разлетится. Всё». В середине двадцатых годов монастырь был закрыт, в его зданиях поместилась следственная тюрьма.

Сердце Максима не прилеплялось ни к чему земному; деньги он презирал, а если ему кто их давал, то он потрёт их, потрёт, да и бросит или сунет куда-нибудь.

Однажды прибежала соседка Груздевых:

– Максим Иванович, ведь у нас землю-то отнимают!

– Ну и что? – невозмутимо ответил блаженный. – Тебе жалко, что ли?

– Да как не жалко? Конечно, жалко.

– Ах ты, жалко, – покачал головой блаженный, – да ты возьми в карман землю-то и ходи, раз тебе жалко.

Духовно близкие отношения Максим Иванович вел с епископом Кинешемским Василием. «Многих я видел подвижников, молитвенников и духовных людей, – говорил о нём святитель, – но этот ближе всех к Богу».

Владыка ходил к блаженному Максиму пешком. И когда бы он ни задумал прийти, святой всегда заранее знал о его посещении. Однажды он предупредил о его приходе хозяйку, и она бросилась убирать в избе. Но не успел святитель войти, как блаженный сам указал ему место: «Ты, владыко, здесь на пороге садись». «Да как же так! – всплеснула руками хозяйка. – Я уже и скамеечку вытерла...» «А ему тут... тут... Садись, садись здесь!» – настойчиво повторял блаженный, показывая на порог. Святитель не стал возражать. Это было незадолго до его ареста.

Но праведнику закон не лежит. Однажды Максим Иванович передал через близких святителю, что хотел бы причаститься. В назначенный день епископ Василий пришёл к блаженному. Сидит, ждёт. А Максим Иванович в это время с мужиками беседует. Те ему уже и покурить предлагают, и он не отказывается, закуривает.

Видя, что напрасно его ожидание, епископ послал за ним келейника и, когда Максим пришёл, строго спросил:

– Ты что-нибудь ел?

– Немножечко поел, – ответил блаженный так, точно только этого вопроса и ждал, и добавил: – Уж больно ты строг, владыко, я совсем немножко, чуть-чуть поел, а будет время, когда поемши будут причащаться.

О будущем ли он говорит? Не прелестное ли это пренебрежение ко святыне? – подумал святитель, сам строгий подвижник и ревнитель церковных канонов. И благословил своих духовных детей повременить обращаться к блаженному за советами.

Через некоторое время блаженный снова позвал владыку к себе – причаститься. «Ну, что, Максим Иванович, не ел, не пил?» – спросил тот, войдя. «Не ел, не пил, владыко святый», – ответил блаженный с кротостью благообразного Иосифа, принимающего на свои руки пречистое тело Христа.

После исповеди все сомнения у святителя рассеялись, и он вновь благословил духовных детей обращаться к блаженному.

Многие, видя, какую жизнь он ведёт, говорили ему: «Максим Иванович, ты уже спасён, ты уже в Царстве Небесном». «А кто это знает: в Царстве ли?» – ответит блаженный, глянет на образ Царицы Небесной. «Царица Небесная!» – воскликнет, и слезы сами собой побегут по щекам.

Зная службу на память, он на Пасху пел её всю дома. Сядет против окон и радуется. «Смотри, – скажет хозяйке, – ангельская душенька, как солнышко играет». А сам смотрит не на солнце, а на святые иконы.

Незадолго до своего ареста Максим Иванович пришёл к о. Николаю Житникову и сказал: «Отец Николай, давай багаж собирать».

И действительно, вскоре они оба были арестованы.

Председателем первого в тех местах колхоза был Василий Сорокин, а сын его, Владимир, работал трактористом. Оба они не любили блаженного и писали доносы властям, чтобы те арестовали его.

И, наконец, зимой 1928 года к дому, где тогда жил Максим Иванович, подъехали сани с возницей-милиционером. Случившийся тут Андрей Груздев спросил: «За что вы его арестовываете?» «Да нам не жалко, – ответил милиционер, – он нам не мешает, но на него уже третье заявление подано, чтобы его арестовать. Так что собирайся, Максим Иванович, поехали».

Собирать Максиму было нечего, никакого имущества у него не было, сел он в сани, и они отправились. По дороге им встретилась женщина, которая, узнав блаженного, спросила: «Куда это ты, Максим Иванович, поехал?» «К Царю на обед», – ответил блаженный.

В Кинешемской тюрьме Максима Ивановича подвергли жестоким мучениям, попеременно держа то в жаре, то в холоде. Но недолго он здесь пробыл и был переведён в другой город. Здесь блаженный оказался вместе с о. Николаем Житниковым, который явился свидетелем его кончины, и написал из заключения землякам, что блаженный Максим умер в 1928 году как великий праведник.

Память его совершается 13 августа.

«ХРИСТИАНИНОМ БЫТЬ НЕ ТОЛЬКО ПО ИМЕНИ...»

Отец Василий

Священномученик Василий родился 12 января 1895 года в Москве в семье Федора Алексеевича и Софьи Павловны Надеждиных. Его отец служил чиновником Дворцового управления в звании коллежского асессора и доводился родственником архиепископу Анастасию (Грибановскому).

В 1910 году Василий окончил Заиконоспасское духовное училище, в 1916-м – Московскую духовную семинарию. На каникулы ездил в Холмскую губернию, где владыка Анастасий был в то время епархиальным архиереем. Василий писал епископу: «Хочу окончить духовную академию и быть священником – это решение подсказывает мне моя душа, которую привлекает пастырская деятельность. Знаю, чем солиднее, обширнее и значительнее будет моё образование, тем ценнее для дела Церкви и интереснее для меня самого будет моя деятельность как пастыря».

Летом 1916 года Василий уехал готовиться к экзаменам в Кишинев, куда был переведен владыка Анастасий. Осенью он поступил в Московскую духовную академию, занятия в которой из-за войны стали идти с перебоями. В конце ноября граф Александр Медем пригласил его в своё имение в Хвалынском уезде Саратовской губернии преподавать Закон Божий его детям Федору и Софии.

В конце февраля 1917 года возобновились занятия в академии, и Василий выехал в столицу, жители которой в то время ликовали по поводу отречения императора Николая II от престола, ликовали и студенты академии. По окончании учебного года Василий снова уехал в имение графа. Последствия разрушительной революции быстро докатились до губернских городов, начались грабежи и убийства. Осенью 1917 года он вернулся в Москву для продолжения учебы.

В начале 1919 года духовная академия была закрыта пришедшими к власти безбожниками. В апреле 1919 года Василий Федорович обвенчался с Еленой Сергеевной Борисоглебской и уехал в село Никольский Поим Чембарского уезда Пензенской губернии, где служил знакомый ему священник, и работал здесь до 1921 года учителем в школе. В марте 1921 года он с семьей переехал ближе к Москве, устроившись счетоводом в построечном управлении узкоколейки в Орехово-Зуеве.

24 июня 1921 года Василий Федорович был рукоположен во диакона, а 26 июня – во священника к Никольскому храму у Соломенной Сторожки в Москве, построенному в начале ХХ столетия. До революции это был храм 675-й пешей тульской дружины.

Дочь священномученика Владимира Амбарцумова писала о храме и об отце Василии: «Возле церкви некогда существовала сторожевая будка с соломенной крышей, известная в народе как “соломенная сторожка”. Ко времени строительства храма её уже не было, но народная память сохранила за этим местом старое наименование... В храм ходили разные люди, но... состав приходской общины прежде всего определялся близостью Петровско-Разумовской академии... Когда после революции было запрещено преподавание в школах Закона Божия и в Петровско-Разумовской академии закрыли храм, группа её профессоров и преподавателей обратилась к настоятелю храма святителя Николая священнику Василию Надеждину «с просьбой заняться религиозно-нравственным воспитанием их детей..» Отец Василий живо откликнулся. Он создал... молодёжный хор, поющий на правом клиросе храма... учил девушек и юношей не только церковному пению, но и церковной службе, разбирал основные вопросы вероучения, ходил с ними и на концерты классической музыки, читал и обсуждал литературные произведения. Для маленьких детей в доме отца Василия обязательно проводились запрещённые тогда рождественские елки...

Батюшка был прекрасным проповедником. Его любимое время для проповедей было в субботу на утрене после шестопсалмия... Он не отшлифовывал своих проповедей, но говорил живо и убежденно, часто выступая против безверия».

В октябре 1927 года отец Василий получил документ об окончании Московской духовной академии по первому разряду со степенью кандидата богословия. В нём поставили свои подписи ещё не арестованные тогда профессора духовной академии, включая проректора протоиерея Владимира Страхова.

В 1928 году у отца Василия обнаружился туберкулёз, и он был вынужден уехать в Башкирию для лечения кумысом. В его отсутствие в храме служил по его просьбе священномученик Владимир Амбарцумов.

Вернувшись в Москву, батюшка стал реже говорить проповеди – гонения усилились; милиция запретила ему появляться в доме, где жила его семья, и священник снял угол – чулан в квартире, куда к нему приезжала супруга, стараясь, чтобы и эти визиты остались незамеченными.

Отца Василия арестовали 28 октября 1928 года и заключили в Бутырскую тюрьму в Москве. Его обвинили в том, что он «организовал кружок христианской молодёжи, работой которого и руководил, воспитывая молодёжь в тенденциозно-антисоветском направлении».

1 ноября следователь допросил священника. Он назвал, что именно интересует следствие, и отец Василий сказал: «О близкой ко мне молодёжи могу сказать следующее: пришла ко мне она сама. Все лица, впоследствии бывавшие у меня, были связаны между собой ещё школой, где они вместе учились. Вероятно, поэтому они также всей группой и перешли ко мне. У меня в церкви эта молодёжь пела в хоре...

Сама молодёжь была неактивна в изучении хотя бы церковной истории, поэтому я сам читал им иногда на темы по истории Церкви выдержки из церковных писателей Болотова и Лебедева, читал им некоторые подлинники сочинений церковных писателей (Василия Великого, Григория Богослова и других). Делал доклад о впечатлениях от моей поездки в Саровскую пустынь, о тех сказаниях, которые связаны с Дивеевым монастырем и Серафимом Саровским... Были у меня беседы, посвященные юбилеям Первого Вселенского Собора, Григория Богослова и Василия Великого. Собственно, проповедь в церкви была по этим вопросам, а дома молодёжи я читал только некоторые документы той эпохи.

Специальных вопросов по поводу существующего социального порядка и по поводу отдельных моментов взаимоотношения Церкви и государства, равно и чисто политических вопросов, мы никогда не обсуждали. Последние, то есть политические вопросы, иногда только, и то вскользь, в обывательском разрезе, трактовались у нас; говорили, например, что жестока политика власти по отношению к детям лишенцев и к лишенцам вообще... В вопросах об арестах церковников я придерживаюсь той точки зрения, что трудно провести грань между церковным и антисоветским и что поэтому со стороны власти возможны перегибы...

Молодёжь у меня принимает участие в церковных делах с 1921 года. Всего у меня не больше десяти человек... Когда у нас затрагивался вопрос об исповедничестве, то есть о возможности примирения верующих с окружающими условиями, то здесь я проводил такую точку зрения: есть пределы (для каждого различные), в которых каждый христианин может примиряться с окружающей его нехристианской действительностью; при нарушении этих пределов он должен уже примириться с возможностью и неприятных для него лично изменений условий его жизни, иначе он не есть христианин. Христианином надо быть не только по имени...».

20 ноября 1929 года Особое Совещание при Коллегии ОГПУ приговорило священника к трем годам концлагеря. Его отправили на Соловки. Но когда он прибыл в пересыльный лагерный пункт в город Кемь, морская навигация уже закончилась, и отец Василий был оставлен там. В это время на всём Соловецком архипелаге, превращенном в концлагеря, свирепствовала эпидемия сыпного тифа. Батюшка вскоре заболел. В больнице ему сделали укол и внесли инфекцию, что привело к гангрене. Во время болезни священника к нему приехала супруга и, поселившись в Кеми неподалеку от лагеря, каждый день носила ему передачи.

«Хожу утром и вечером вдоль деревянного забора с проволокой наверху и дохожу до лазарета... Вижу верхнюю часть замерзшего окна и посылаю привет и молюсь. В три часа делаю передачу... Получаю записку, написанную слабым почерком. Вот и всё! Ночь проходит в тоске и мучительных снах. Каждый раз, как отворяется дверь нашей квартиры, я смотрю, не пришли ли сказать роковую весть. Его остригли, изменился он сильно и исхудал, говорят, перевязки мучительны и изнуряют его...»

Незадолго перед кончиной отец Василий сподобился принятия Святых Христовых Таин. Последние его слова были: «Господи, спаси благочестивыя и услыши ны».

Священник Василий Надеждин скончался в больнице 19 февраля 1930 года. Начальник лагеря разрешил супруге помолиться ночью рядом с телом почившего мужа и похоронить его на кладбище в Кеми.

24 декабря 1929 года, ещё до болезни, отец Василий отправил жене последнее письмо – своеобразным прощанием с близкими: «Сегодня, в день Ангела моего старшего сынка... мне пришла мысль грустная, но, кажется, правильная, что я должен написать прощальное письмо на случай моей смерти... Ибо если я заболею тифом, то писать уже не смогу, никого из близких не увижу и не услышу, не смогу ничего передать им, кроме этого письма, если оно будет написано заранее и... если Господь устроит так, что оно дойдёт до моих близких... Это письмо должно заменить меня, прощание со мною, участие в моих похоронах, которые произойдут здесь без участия моих близких, без их молитвы и слёз... Первое слово к тебе, моя дорогая, любимая, единственная... Прежде всего, благословляю тебя за твою любовь, за твою дружбу, за твою преданность мне... Да будет воля Божия! Мы дождёмся радостного свидания в светлом Царстве любви и радости, где уже никто не сможет разлучить нас, – и ты расскажешь мне о том, как прожила ты жизнь без меня, как ты сумела по-христиански воспитать наших детей, как ты сумела внушить им ужас и отвращение к мрачному безбожному мировоззрению и запечатлеть в их сердцах светлый образ Христа...»

«БЛАГОВЕСТНИК» №2-2012

«КЛЯТВЕ СВЯЩЕНСТВА НЕ ИЗМЕНЮ…»

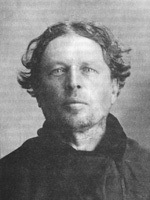

Протоиерей Николай Кобранов

Протоиерей Николай Кобранов

Священномученик Николай родился 10 мая 1893 года в селе Благовещенье Дорогобужского уезда Смоленской губернии в семье диакона Иакова Кобранова. В 1913 году окончил Смоленскую семинарию и поступил на юридический факультет Варшавского университета, в котором проучился три года. В 1918 году он оказался в Крыму, был сначала певчим в симферопольском соборе, а затем иподиаконом у Таврического архиерея. В 1920 году рукоположен во диакона к крестовой церкви в Симферополе, а через год – во священника. Был женат.

Во время отступления армии Врангеля из Крыма отец Николай принял решение остаться в России и служил под Мелитополем, затем в московском Новоспасском монастыре, а с 1923 года – в храме села Воскресенское Можайского уезда.

В 1925 г. отец Николай стал протоиереем и настоятелем Троицкого храма в Кожевниках. В начале ХХ столетия прежнее величие храма стало быстро угасать. Резко уменьшилось число прихожан, ощущался недостаток средств, так что назначенные сюда священники старались как можно быстрее перейти на другой приход, смотря на это место как на беспокойное и ненадежное. Безбожная революция только увеличила разруху, и дело кончилось тем, что в 1925 году храм был закрыт. Две недели он простоял без богослужений, когда в него был назначен отец Николай. Священник начал с того, что создал живой приход.

Понимая, что поддержание благолепия храма – это дело самих прихожан, он обратился к ним с воззванием, в котором писал: «Пусть придет на помощь... общехристианское безгранично-великое милосердие. Помогите на ремонт храма. Гибель святыни – есть гибель чести нашей славной и благочестивой веры».

Отец Николай часто служил и за всеми богослужениями проповедовал; он устраивал богословские беседы, приглашая на них известных и авторитетных профессоров. Беседы проводились в воскресенье вечером и стали подлинным духовным утешением и приобретением для прихожан в оскудевшее духовными сокровищами, проникнутое духом злобы время. В храм по просьбе отца Николая приносились из других храмов для сугубых молений чудотворные иконы Богоматери и святого мученика и чудотворца Трифона.

К престольным праздникам и к памятным дням отец Николай отправлял поздравительные открытки прихожанам, которые иногда сопровождал наиболее созвучными его сердцу духовными стихами русских поэтов.

Власти пристально следили за ревностным пастырем, и 28 октября 1929 года он был арестован и заключен в Бутырскую тюрьму. На вопросы следователя, отец Николай ответил: «Я являюсь священником Троицкой церкви, которая представляет из себя историческую ценность... и приходится принимать усиленные меры к изысканию средств на её поддержание, к тому же этот район чисто рабочий, где мало верующих людей. Сестричество организовано мной в начале моего назначения в этот храм... на него возложена главная забота о храме, чем оно и занимается... Для этой же цели были введены членские взносы от верующих, которые поступают и вносятся в книги прихода.

В притворе храма при входе висит доска для объявлений, на которой объявляется о богослужениях. Таким путем мной вывешено объявление о взносах на храм. Мной были посылаемы сестры-прихожанки с подписными листами с целью сбора средств на нужды прихода. На престольный праздник мучеников Кира и Иоанна были торжественные службы с участием архиепископа. Я, как молодой священник, сознательно цели борьбы с советской властью не ставил, и если обращался к верующим, то только в силу своих религиозных убеждений для поддержания храма».

За «антисоветскую пропаганду» протоиерея Николая приговорили к трём годам в Соловецком концлагере. По окончании заключения он ещё три года отбывал ссылку в Казахстане, откуда он вернулся в 1935 г. и поселился в деревне Кукарино Можайского района. Бывая в Москве, отец Николай встречался с монахинями и игумениями, иногда совершал в квартире богослужения, что впоследствии ему и было поставлено в вину.

27 апреля 1936 года батюшку вновь арестовали.

– Признаете ли вы себя виновным в том, что, вернувшись из ссылки, начали организовывать нелегальный монастырь?

– Нет, не признаю. Я не организовывал никаких нелегальных монастырей.

– Вы устраивали нелегальные богослужения на квартире игуменьи?

– Да, устраивал. Я совершил молебное пение.

– Следствию известно, что вы высказывали контрреволюционные взгляды и допускали выпады против руководимого советской властью государства. Что вы можете показать?

– Это я отрицаю. Я ни с кем на эту тему не говорил. Мое личное отношение к советской власти заключается в несогласии с ней по религиозному вопросу, так как она разрушает... храмы и репрессирует невинно верующих и духовенство.

Следствие продолжалось в течение месяца.

16 мая 1936 года отец Николай начал бессрочную голодовку. Он подал следователю заявление с просьбой считать его голодовку не протестом против советской власти, а средством для обретения внутреннего равновесия в условиях крайнего насилия. Переносить тюрьмы и репрессии в обстановке крайней несправедливости он может, только прибегая к крайним средствам, могущим вернуть ему самообладание, каковым и является для него голодовка-пост. Он писал, что просит вести его дело без задержек, но не настаивать на отказе от голодовки.

В тот же день администрация тюрьмы, пригласив известных профессоров, освидетельствовала священника на предмет его психического здоровья и дала заключение, что душевным заболеванием отец Николай не страдает, а в его поступках проявляется его личный характер и фанатичная вера. Мученика приговорили к пяти годам заключения в исправительно-трудовой лагерь.

29 июня 1936 года он был доставлен в Ухтпечлаг в город Чибью, а затем на лагпункт Шор. 1 декабря 1936 года отец Николай вновь объявил голодовку, требуя заменить лагерь тюремной одиночкой или ссылкой. 9 декабря начальник лагпунта отправил своему начальству сообщение, что священник, «находясь за неимением отдельного помещения для его изоляции среди массы этапников в общем бараке, своими выступлениями и проповедованием явно антисоветских идей разлагающе действует на массу. На основании сего приму срочное распоряжение об изоляции его, так как дальнейшее содержание на лагпункте Шор крайне нежелательно и невозможно».

17 декабря отца Николая в связи с крайне тяжелым состоянием здоровья поместили в лазарет. 21 января 1937 года он отправил властям заявление: «Сегодня 260 дней моего третьего заключения и 130 дней моей голодовки... Причины в Вас и в Байбусе (главный следователь по делу)... Байбус так поставил вопрос, что совершение литургии мной на дому есть государственное преступление. Не изменяя клятве священства и Деснице Всевышнего до смерти, не могу согласиться, что литургия в какой бы то ни было обстановке может быть преступлением.

Не соглашусь с Байбусом, что я должен домашнюю молитву регистрировать у гражданской власти после отделения Церкви от государства. Я законный священник, избранный народом, в этой области подчиняюсь только признаваемому мной Епископу. Грубо нарушены принципы веротерпимости и законы отделения Церкви от государства. Здоровьем и жизнью, мукой крайней вынужден в революционной среде защищать неприкосновенность убеждений».

Заявление было «оставлено без удовлетворения», так же как и заменить заключение в лагере на тюремную одиночку. Однако отец Николай продолжал требовать если и не освободить его, то по крайней мере поместить в тюремную одиночку, и прокурор под обещание снять голодовку заявил, что требование священника будет выполнено, и 15 июля тот прекратил голодовку.

Состояние здоровья батюшки было столь тяжелое, что врачи оставили его в стационаре. С этого времени последовал целый ряд доносов на него. 16 августа лагерное начальство перевело отца Николая на общие работы, а 27-го заключило под стражу и обвинило в проведении антисоветской агитации. Измученный священник отказался давать показания. Тройка НКВД приговорила его к расстрелу. Протоиерей Николай Кобранов был казнен 31 декабря 1937 года и погребен в безвестной могиле.

И на свободе, и из заключения отец Николай посылал своим духовным детям и прихожанам стихи, среди них были и строки Хомякова:

Подвиг есть и в сраженьи,

Подвиг есть и в борьбе,

Высший подвиг – в терпеньи,

любви и мольбе...

Если сердце заныло

перед злобой людской

Иль насилье хватило

тебя цепью стальной,

Если скорби земные

жалом в душу впились, –

С верой бодрой и смелой

ты за подвиг берись.

Есть у подвига крылья,

И взлетишь ты на них,

Без труда, без усилья

Выше мраков земных,

Выше крыши темницы,

Выше злобы слепой,

Выше воплей и криков

гордой черни людской.

Подвиг есть и в сраженьи,

Подвиг есть и в борьбе,

Высший подвиг – в терпеньи,

любви и мольбе.

«БЛАГОВЕСТНИК» №12-2011

«Без Христа человечество жить не может!»

.jpg)

Протоиерей Петр Никотин родился 5 октября 1889 г. в селе Болхуны Енотаевского уезда Астраханской губернии. Окончив семинарию, Петр поступил в Казанскую духовную академию и вскоре был рукоположен во иерея. В 1919 г. закончил академию кандидатом богословия. Его научный труд назывался «Домашнее чтение Священного Писания у древних христиан».

Шла гражданская война, и отца Петра призвали в тыловое ополчение Красной армии, где он служил до 1920 года.

С 1920 по 1924 год батюшка трижды подвергался кратковременным арестам. Некоторое время он служил в Царицыне и Астрахани, а потом переехал в Москву. В столице ему довелось послужить в Иерусалимской церкви, в храме мученика Никиты, что у Яузских ворот, в церкви Петра и Павла в Лефортове. В конце 1935 г. протоиерей Петр был назначен в храм преподобного Сергия, что на Рогожской Заставе.

Отец Петр почитался верующими за ревностное исполнение пастырских обязанностей. Особенно его любила молодёжь, с ней он беседовал на церковные темы после богослужений. Несколько монахинь из закрытых московских монастырей – Кремлевского Вознесенского и Ивановского на Солянке – были под его духовным руководством.

В 1936 г. в НКВД начали собирать сведения об отце Петре и других верующих, активно посещающих храм на Рогожской Заставе. А 20 августа 1937 г. мученика заключили в Бутырскую тюрьму.

На допросах все лживые обвинения он категорически отверг.

– Следствие располагает данными о том, что вы среди верующих выдавали

себя за блаженного, целителя от злых духов, прозорливого...

– Из перечисленного признаю только то, что на одной из церковных служб перед самым причастием женщина, которую я совершенно не знаю, начала кричать, причём так сильно, что другой священник и диакон оробели и не знали, что делать. Тогда я подошёл к болящей, наложил на неё епитрахиль, произнёс молитву, и она перестала кричать. Если это признается как исцеление, то да, такой случай был. Других случаев исцелений не было.

– Когда вы отказали в причастии одной гражданке?..

– Это было в один из постов. Я её спросил: кто Христос? Она ответила: не знаю. Тогда я спросил: а кто Ленин? Она ответила: вождь пролетариата. Меня это оскорбило, и я ей в причастии отказал.

– Был ли случай, когда вы, держа в руках газету «Правда», сказали, что она стоит 10 копеек потому, что в ней правды только на 10 копеек, а остальное неправда?

– Да, такой случай был.

– Как вами освещался вопрос о новой конституции в СССР?

– Я среди окружающих подвергал критике пункт о свободном отправлении религиозных убеждений. Говорил, что свобода, о которой сказано в конституции, осталась на бумаге. На самом деле в СССР по-прежнему происходит притеснение вероисповедания и духовенства, и что на получение свободы для отправления религиозных убеждений без помощи извне рассчитывать нельзя. И я продолжаю так думать, так как не вижу, в чем заключается свобода отправления религиозных убеждений в новой конституции СССР…

– Вы говорили о том, что советская власть умышленно сократила процент «верующих» в процессе проведения переписи среди населения.

– Да, я это говорил и обращался к настоятелю церкви с тем, чтобы он выяснил у епископата, как поступать с теми, кто скрыл свою принадлежность к верующим. Епископ дал ответ: в отношении согрешающих остаётся одно средство – покаяние. Никаких других целей в данном вопросе я не преследовал.

– Следствию известно, что вы в кругу своих знакомых, обсуждая процесс над троцкистами, высказывали враждебные взгляды против советской власти и партии...

– …Я смотрю на этот процесс с той точки зрения, что здесь «своя своих не познаша», здесь борьба за власть, а в этой борьбе всегда победит сильная сторона, так оно и случилось… Обычно искали контрреволюцию среди нашего брата – духовенства, а она оказалась вон где – в высших правящих кругах, которые вместе когда-то боролись за победу революции.

Из показаний сторожа храма: «Никотин – антисоветски настроенный человек. Он выражал резкое недовольство политикой советской власти в отношении религии… кроме того, свое недовольство советской властью Никотин проявляет в действиях: призывал верующих к тому, чтобы они водили своих детей в церковь, учили их молитвам; в прошлом году провёл специальный молебен для школьников перед началом учебного года, кроме исповеди для верующих читает ещё общие проповеди, развивая у них религиозный фанатизм и безразличие к окружающей жизни и событиям».

К сожалению, среди лжесвидетелей были и клирики. Протодиакон Устин: «В большие религиозные праздники он произносит проповеди антисоветского характера, вот например: Где нет Христа, там ссоры, драки, ругань, там нет ни чести, ни стыда»… Для воспитания детей в духе веры он систематически среди женщин матерей распространяет церковную литературу… Проповедует Церковь как единственное место спасения для души человеческой…»

Вместе с отцом Петром были арестованы и его прихожане Виктор Фролов, Иван Рыбин, Елизавета Куранова и Николай Кузьмин.

Мученик Виктор родился в 1913 г. в Москве в семье рабочего. Трудился бухгалтером на заводе. До 1929 года учился, а потом устроился на работу по найму. Под кровом своего дома он давал приют монашествующим, странникам, бежавшим из ссылки, и верующим, проживающим нелегально в Москве. 27 августа 1937 г. Виктора заключили в Бутырскую тюрьму.

– Какое участие вы принимали в богослужениях в церкви и в качестве кого?

– Я принимал участие в богослужениях в церкви в качестве чтеца, при этом

облачался в стихарь.

– Следствие располагает данными, что вы являетесь иподиаконом…

– На протяжении нескольких лет я отправлял обязанности иподиакона. Служить я начал ещё до архиепископа Серафима (Силичева), с которым позже продолжал служить до момента его отъезда в Саратов… Я собирался уйти со службы в советском учреждении в Церковь…

Виктор отверг все обвинения в антисоветской агитации и никого не оговорил.

Мученик Иоанн родился 1 апреля 1898 г. в деревне Черная Грязь Богородского уезда Московской губернии в семье крестьянина. В 1917 году служил рядовым в Царской армии, а в 1920 году был четыре месяца рядовым Красной армии. Перед арестом Иван Николаевич проживал в церковной сторожке при храме Петра и Павла в Лефортове, где работал дворником и истопником. Мученика арестовали 21 августа 1937 г.

– Кто твой духовный отец?

– Священник Андрей Куницын, ныне сослан за контрреволюционную деятельность. Его я хорошо знал. Он пользовался большой популярностью среди верующих. Читал мне духовные наставления, готовил к монашеской жизни…

После его высылки я ему писал письма и от него получал ответы. В последнем письме я просил у отца Андрея руководства, как вести себя, с кем иметь связь, как лучше принести пользу для веры и как лучше отдать себя в жертву ради спасения веры. Материальная связь у меня с отцом Андреем заключается в денежной помощи с моей стороны. Я после его ареста в место ссылки высылал ему деньги и посылки.

Мученица Елизавета родилась в 1877 г. в Москве. Воспитывалась в детском доме. Вышла замуж. В 1930 году мужа Елизаветы Викторовны, который работал на заводе, обвинили во вредительстве и по приговору тройки ОГПУ расстреляли. Дом, где они проживали, был конфискован, и она, как административно высланная, вынуждена была покинуть столицу и поселиться в Звенигороде. Несмотря на нужду, матушка отправляла посылки заключенному священнику Сергею Зарубину. Её арестовали 9 сентября 1937 года.

– Будучи недовольны советской властью, вы среди верующих занимались антисоветской агитацией.

– Я потому недовольна советской властью, что пережила расстрел мужа, конфискацию имущества и высылку. Но открыто своего недовольства ср